‘섭씨 1억도에서 5분.’

인공태양을 만들어 무한 에너지를 얻기 위해 통과해야 할 관문이다. 지난 22일 방문한 대전 유성구 한국핵융합에너지연구원에서는 이를 위한 단계 중 하나인 KSTAR(케이스타·초전도핵융합연구장치)에 ‘텅스텐 갑옷’을 입히는 작업이 한창이었다. 케이스타는 핵융합 기술 획득을 목표로 2007년 9월 제작된 핵융합실험로다. 핵융합이 이뤄지는 ‘1억도 이상 고온 플라스마’를 30초 동안 유지해 세계를 놀라게 했던 장비다. 이 30초 기록은 아직 깨지지 않고 있다. 연구원은 텅스텐 작업이 순조롭게 마무리되면 올해 안에 기록을 경신할 수 있을 것으로 기대한다. 목표는 50초다.

케이스타는 태양의 중심부를 흉내 내 만든 장치다. 태양에너지의 원천은 중심부의 핵융합 반응이다. 태양 중심부는 핵융합이 일어날 수 있는 환경을 갖추고 있다. 이곳의 수소원자핵들은 태양 내부의 강력한 압력에 짓눌려 조밀하게 모여 있다. 여기에 1500만도라는 엄청난 열이 가해져 원자핵들이 빠르게 이동하고 서로에게 달라붙어 에너지를 만들게 된다.

케이스타가 태양처럼 원자핵들을 강하게 압축할 수는 없다. 핵융합 반응을 얻고 싶다면 태양보다 뜨거운 열로 원자핵들이 빠르게 움직이도록 해야 한다. 부족한 압력을 온도로 만회하는 셈이다. 최소 1억도는 돼야 융합 반응을 이끌어낼 수 있다.

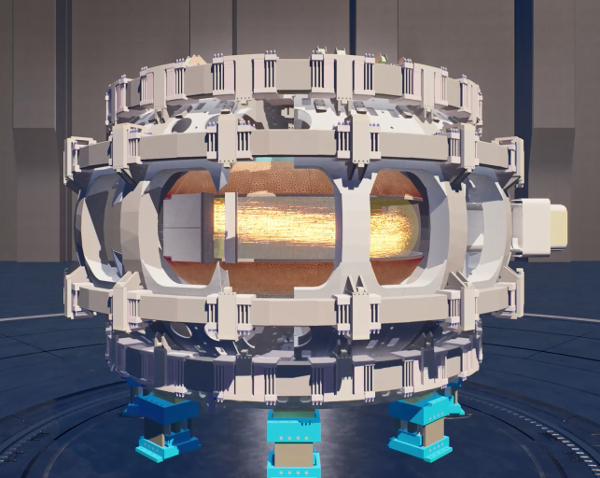

1억도를 견뎌낼 물질은 존재하지 않는다. 그래서 1억도의 원자핵을 플라스마 상태로 ‘공중부양’시키는 방법이 고안됐다. 플라스마란 고체 액체 기체에 이은 제4의 물질 상태로 번개가 대표적이다. 케이스타는 바로 이 1억도의 플라스마를 진공 용기에 넣고 자기장으로 공중에 띄우는 장비다. 마치 빛으로 만든 도넛 같은 모양이 되는데 이를 ‘토카막 방식’이라고 한다.

그간의 기술력으로는 30초 남짓이 한계였다. 1억도의 플라스마는 자기장에 갇혀 공중에 떠 있더라도 주변을 극한의 환경으로 만든다. 강력한 열과 함께 플라스마에서 튀어나오는 입자가 총알처럼 탄소 타일을 때린다. 탄소는 열에는 강해도 입자 충돌에는 약하다. 장비 가동 직후부터 입자 충돌로 뜯겨 나온 탄소가 플라스마의 수소 원자와 결합해 불순물을 생성한다. 수소는 핵융합을 위한 연료다. 연료가 엉뚱한 곳에 쓰이므로 핵융합이 안정적일 수 없다.

텅스텐은 포탄에 쓰일 정도로 단단한 물질이다. 1억도를 버티는 시간이 늘어날 것으로 기대하는 이유다. 윤시우 연구원 부원장은 “텅스텐 작업 뒤 연말에는 50초 돌파에 도전한다. 어렵지 않을 것”이라고 했다.

최종 목표는 300초지만 진짜 고비는 50~100초 구간이 될 것으로 예상된다. 100초 달성은 기술적 난관이 많아 다른 영역이란 게 연구원 설명이다. 윤 부원장은 “100초를 넘으면 기술적 난관은 거의 극복한 것이다. 100~300초는 100초 도달까지 해결해온 문제들이 완전히 해소됐는지 확인하는 것”이라고 말했다. 안정적으로 300초에 도달할 수 있다면 24시간 핵융합이 가능해진다. 실제 전력 생산의 길이 열리는 것이다.

과학기술정보통신부는 23일 ‘제18차 국가핵융합위원회’를 열고 ‘핵융합 실현을 위한 전력생산 실증로 기본개념’을 심의·의결했다. 실증로는 핵융합 전력 생산이 기술적으로 가능하고 경제적으로 타당한지 입증하는 핵융합로다. 핵융합발전 상용화 직전 단계다. 정부는 올해 상반기 태스크포스를 구성해 실증로 설계에 착수하고 2035년 설계를 마무리할 예정이다. 실증로의 최대 출력은 500㎿ 이상으로 확정했다. 정부가 예상하는 핵융합 상용화 시점은 2050년대다.

대전=이도경 기자 yido@kmib.co.kr