첫 조카가 태어나던 날엔 그해 마지막 눈이 내렸다. 여린 입술을 달싹이는 아이의 발간 얼굴을 처음 본 순간, 나는 모든 것이 완벽하다고 느꼈다. 아이는 봄날의 푸성귀처럼 무럭무럭 자라 작년 봄, 드디어 초등학생이 되었다. 아이의 모든 처음이 그러했듯, 가족들은 아이의 학교생활에 온 신경을 기울였다.

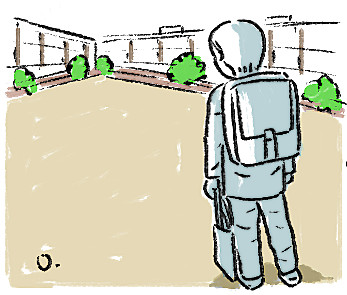

“급식 먹고 나면 혼자 운동장에 나가서 뛰어다닌대요.” 올케가 걱정스레 말했다. 새 학년이 시작되고 얼마 지나지 않았을 때였다. 올케의 말에 나도 덩달아 심각해졌다. 자꾸만 텅 빈 운동장에 혼자 서 있는 아이의 모습이 연상됐다. 왕따니 학폭이니, 심심찮게 보아온 뉴스 속 끔찍한 장면들이 머릿속에 쫘르륵 펼쳐지기도 했다. 겨우 아홉 살짜리를 놓고 온갖 나쁜 상상들이 꼬리를 물었다. 그날 저녁, 가족 모두가 본가에 모였다. 저녁식사가 끝나갈 즈음 아이에게 어째서 혼자 운동장에 나가서 뛰어다니는 거냐고 물어봤다. “난 달리기를 좋아하니까요.” 조심스러워하는 어른들과 달리 아이의 대답엔 망설임이 없었다. 가장 먼저 웃음을 터뜨린 건 엄마였다. “에너지가 넘쳐서 그러는 걸 괜한 걱정을 했나 보네. 하긴, 너희 고모도 어려선 노상 겅중겅중 뛰어다녔으니까.” “나무는 또 얼마나 잘 탔게.” 다른 가족들도 웃으며 이야기를 거들었다. 하지만 나는 좀처럼 웃을 수가 없었다. 아이는 어느새 할머니가 들려주는 고모와 아빠의 말썽꾸러기 시절 이야기에 푹 빠져 있었다.

집으로 돌아오기 전, 아이를 꼭 끌어안고 이야기했다. “앞으로 달리기가 하고 싶을 땐 혼자 나가지 말고 친구들에게도 함께 하자고 얘기해봐. 여럿이 달리면 더 재미있을 거야.” 아이가 순순히 고개를 끄덕였다. 문득, 어쩌면 아이는 나와 다른 세상을 달리고 있는지도 모른다는 생각이 들었다. 삼십여 년 전 내가 달리던 세상도 지금 이곳과는 많이 달랐던 것 같다. 다른 세상에서 자유롭던 아이들은 어떤 순간들과 만나며 이곳까지 오게 되는 것일까. 아이들이 어떤 순간 어른들의 세상으로 떨어지는지 알게 된다면, 우리는 아이들을 구할 수 있을까.

황시운(소설가)

삽화=공희정 기자