20세기에 등장한 수많은 거장 피아니스트들의 우열을 매기기는 쉽지 않다. 하지만 이들을 괴짜 순으로 꼽으라면 글렌 굴드(1932~1982)를 맨 위에 올려놓는 데 이견이 없을 것 같다.

음악적인 면에서 굴드는 고전을 자신만의 파격적인 해석으로 연주해 클래식계를 뒤흔들었다. 압권은 굴드가 23세였던 1955년 발매한 바흐 ‘골드베르크 변주곡’ 음반. 연주자에 따라 곡의 해석이 달라지는 게 당연하지만, 굴드의 연주는 기존의 상식을 한참이나 벗어났다. 아리아를 포함해 32곡으로 이뤄진 골드베르크 변주곡 연주에 60~70분 걸리지만 굴드는 38분 만에 끝냈다. 당시 많은 평론가가 “미친 연주”라고 비판했지만 바흐에 현대적인 입김을 불어 넣은 굴드 덕분에 바흐 열풍이 일어났다. 다만 굴드가 죽기 직전인 1981년 재녹음한 ‘골드베르크 변주곡’은 51분이 걸렸다.

굴드는 32세인 1964년 콘서트 무대에서 은퇴하고 음반 활동만 이어가겠다고 발표해 충격을 줬다. “청중 앞에서 연주하는 건 고통뿐인 속임수”라고 생각한 그는 타계할 때까지 스튜디오에 틀어박혀 녹음 작업에 집중했다. 특히 연주와 관련해 낮은 의자에 앉아 건반 쪽으로 머리를 푹 박은듯한 자세는 굴드의 트레이드 마크다. 여기에 연주 내내 몸을 비틀면서 웅얼거리는 것도 빼놓을 수 없다.

음악 외적으로도 굴드의 기행은 일일이 꼽기 어려울 정도다. 굴드는 건강 염려증 때문에 한여름에도 긴 코트와 장갑을 착용했으며 에어컨이 켜진 식당에는 들어가지 않았다. 어디를 가든 굴드는 자신만의 의자, 물, 약, 수건 등을 챙겼다. 결벽증이 점점 심해진 굴드는 사람들과 만나는 것을 점점 피했고, 1982년 뇌졸중으로 집에서 혼자 세상을 떴다.

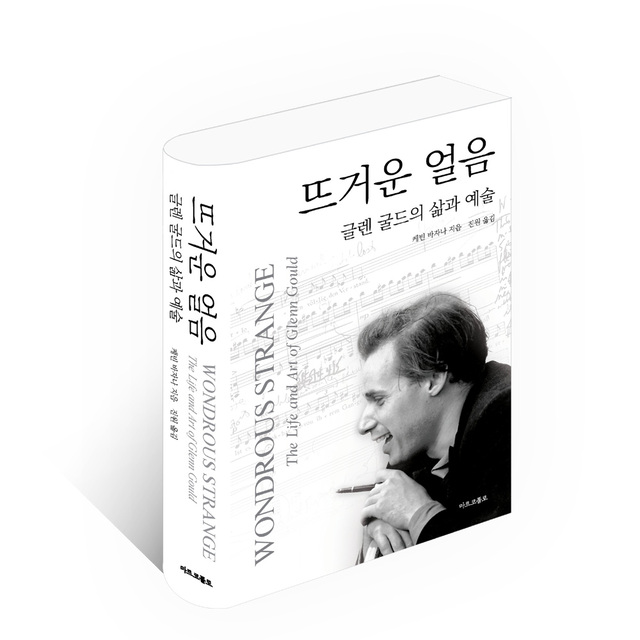

20세기 이후 음악의 역사에서 굴드만큼 논란과 추앙의 극단에 있었던 피아니스트는 없었다. 자연스럽게 굴드의 삶은 후대 연구자와 팬들에 의해 다양한 각도에서 연구됐으며, 평전 역시 여러 개가 나왔다. 이번에 국내에서 출간된 ‘뜨거운 얼음: 글렌 굴드의 삶과 예술’(마르코폴로)은 캐나다 음악사학자 케빈 바자나가 20여년에 걸쳐 조사한 자료를 토대로 굴드의 삶과 예술 세계를 재구성했다. 2003년 캐나다에서 처음 출간된 이후 외국에 판권이 팔리기 시작할 무렵 국내에서도 출간 논의가 있었지만 무산됐다가 20년이 다 된 지금에서야 한국어판이 나왔다.

굴드 전문가인 저자에 따르면 굴드의 높은 인기는 그의 독특한 성격이 큰 역할을 했다. 기벽은 매력적이었고 은둔은 신비감을 더했으며, 겸손한 성품은 그를 사랑할 수밖에 없게 만들었다는 것이다. 또 성생활을 멀리함으로써 오히려 많은 여성 팬들의 상상을 부추겼으며 그의 사생활을 놓고 무성한 추측을 불러일으켰다. 특히 반항적인 아웃사이더 이미지가 사후에 굴드를 더욱 매력적인 인물로 만들었다. 굴드는 지금도 고리타분한 스승과 클래식 업계에 맞서는 젊은 음악가들의 우상이다.

하지만 굴드에 대한 열광적 팬덤은 이런 점들 만으로는 온전히 설명되지 않는다. 굴드와 마찬가지로 캐나다인인 저자는 그동안 나왔던 굴드 연구서나 평전이 굴드에게서 캐나다라는 정체성을 간과하고 있다고 지적했다. 토론토 토박이인 굴드는 미국이나 유럽으로 유학을 가지 않았는데, 그의 규범을 뛰어넘는 연주는 클래식 음악의 전통이 없는 캐나다였기에 가능했다. 이외에도 저자는 토론토에서 모피 사업을 하던 굴드 집안의 분위기 등 다양한 사례를 통해 굴드의 독창성은 명백히 ‘캐나다의 구현’이라고 강조하고 있다.

장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr