“이번엔 무슨 규제가 나올까.”

글로벌 금융시장 투자자들이 요즘 투자관련 정보를 살필 때마다 미국의 테이퍼링(양적완화 축소) 등 출구전략 못지 않게 신경쓰는 게 하루가 멀다 하고 발표되는 중국의 규제 정책이다. 지난해 11월 알리바바의 핀테크 자회사 앤트의 홍콩 증시 상장을 좌절시킨 이후 진행 중인 중국의 이른바 경제분야 ‘정풍운동’이 갈수록 강도를 더하면서 금융시장에 부담을 주고 있기 때문이다.

중국 자본주의 본모습 드러내나

지난 17일 중국 공산당 제10차 중앙재경위원회 회의는 이 같은 경제분야 정풍운동 배경에 대해 궁금해 하던 글로벌 투자자들에게 커다란 실마리를 제공했다. 고성장을 구가하며 미국까지 위협해 온 중국 자본주의의 본모습은 사실은 중국식 사회주의임을 새삼스레 깨닫게 해줬다는 것이다.

시진핑 국가 주석은 “공동부유는 사회주의의 본질적 요구로서 중국식 현대화의 중요한 특징”이라고 천명했다. 이후 마윈 회장의 알리바바 등 빅테크 기업들이 거액의 기부금을 내면서 공동부유 지지 입장을 밝힌 것은 그간 빅테크 기업에 대한 대대적인 규제가 공동부유 정책을 펴기 위한 구실이었다는 해석까지 나오고 있다.

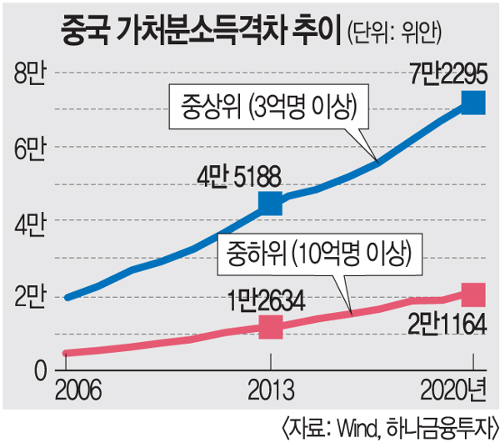

‘다같이 잘 살자’는 공동부유는 1970년대 마오쩌둥의 ‘공부론’과 일맥상통하지만 차이는 있다. 경제 전문가들은 공부론이 절대다수가 빈농인 중국인민을 절대빈곤에서 탈출시키려는 것이었다면 공동부유는 빈부격차를 해소하기 위한 소득분배에 방점이 찍혀 있다고 본다. 크레디트스위스 보고서에 따르면 중국의 상위 1%가 가진 자산 비중이 2000년 20.9%에서 지난해말 30.6%로 뛰었다. 분배정도를 나타내는 지니계수는 0.599에서 0.704로 악화됐다.

1979년 덩샤오핑이 ‘흑묘백묘론’을 외치며 닻을 올린 ‘선부론’은 일부가 먼저 부자가 되게 한다는 성장 우선주의로 궁극목표는 아니다. 따라서 공동부유론은 선부론이라는 단계적 목표가 달성된 이른바 샤오캉 사회(물질적으로 안락한 사회)가 도래했으므로 이젠 대동사회(완벽한 평등, 안락, 평화가 있는 사회)로 나아가기 위해 모든 인민에 그 열매를 분배한다는 뜻을 내포하고 있다. 이렇게 중산·서민층에게 분배되는 소득이 거꾸로 중국의 내수 창출에 도움이 되도록 하는 중국식 ‘소득주도 성장’ 정책인 셈이다.

중국의 계획은 마윈 회장 등의 기부행위처럼 공동부유 정책 기조를 위한 치어리더식 이벤트에 그치지 않는다. 중국이 아무리 언론통제 사회라 해도 팔비틀기식 기부운동엔 그 실효성에 한계가 있기 때문이다. 따라서 중국 공산당은 과세를 가장 큰 부의 재분배 수단으로 설정해 대대적으로 시행할 계획도 밝혔다.

박상현 하이투자증권 연구원은 “공동부유 패러다임 전환이 분배와 내수 부양에 초점을 맞추고 있다는 점에서 중국 내수 경기 회복 가능성은 일단 긍정적”이라며 “특히 코로나와의 동거경제를 선택할 여지가 높아 강력한 방역으로 위축됐던 경제 모멘텀이 재차 회복될 여지가 높아졌다”고 평가했다.

하지만 중국 정부가 가계의 3대 고정지출인 교육 주거 의료 개혁에 나서고 있는 점은 단기적으로는 재분배정책에 큰 부담으로 작용할 수도 있다. 특히 공산당 지도부는 부유층의 과도한 소득을 억제하겠다는 방침을 분명히 하고 있어 부유층들의 소비를 통한 ‘낙수효과’는 당분간 기대할 수 없을 전망이다. 유럽의 명품 회사들은 전세계 명품 소비의 37%를 차지하는 중국의 부유층 소비가 냉각될 조짐에 벌써부터 중국내 영업망 재배치에 착수하는 등 민감한 반응을 보이고 있다.

과도한 제스처, 증폭되는 우려

중국의 제스처가 과도해 당분간 시장 위축은 불가피하다는 우려도 나온다. 중국 당국은 소비자의 데이터 정보 수집과 관련이 있는 인터넷, 통신, 교육분야 기업들의 해외 상장을 금지할 움직임까지 보이는 등 이 분야 산업을 직접 장악할 의도를 분명히 하고 있다.

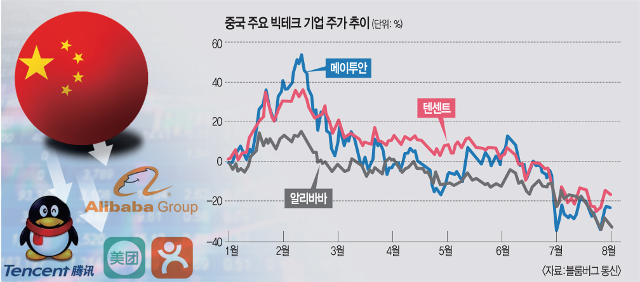

하지만 창의성을 생명으로 하는 빅테크 규제와 관의 주도는 디지털경제로의 전환 속도를 약화시킬 우려를 낳는다. 주식시장 등 금융시장에 대한 외국인들의 기피는 벌써 진행 중이다. 30일 블룸버그 통신에 따르면 그동안 빅테크 단속 여파로 ‘항셍 기술지수’는 지난 2월 최고치에서 42%나 떨어졌다. 41조3000억 달러 이상의 시가총액이 날아간 셈이다. 한 미국 싱크탱크는 빅테크 규제로 중국이 2030년까지 45조7000억 달러의 손실이 발생할 것으로 예상하기도 했다.

중국 당국의 조바심은 외신 뉴스에 대한 알러지에 가까운 과민반응을 보이는 데서도 드러난다. 소셜미디어나 금융상품 플랫폼들이 중국 금융시장을 폄훼하거나 경제 정책과 관련 지표를 곡해하는 외신 기사를 재인용할 경우 ‘가짜 뉴스’로 처벌하겠다는 방침을 발표했기 때문이다.

따라서 일각에서는 초장부터 공동부유라는 국정 기조를 밀고 나가기 위해서는 고삐를 단단히 조여야 하려는 차원인지, 아니면 시 주석의 집권 3기라는 장기집권 목표를 달성하기 위한 체제 단속용으로 꺼내든 것인지 그 의도에 의구심이 들 수 밖에 없다는 지적이 나온다.

최근 당국이 일선 학교에서 ‘시진핑 사상’이라는 교과를 의무화하기로 해 ‘문화혁명’ 시대로 회귀하는 게 아니냐는 학부모들의 반발이 거세지고 있는 것도 이런 의혹과 관련이 있다. 자칫 새로운 정책이 정부에 대한 불신만 키우는 ‘타키투스의 함정(Tacitus trap)’에 빠질 수도 있다는 우려가 그래서 나오는 것이다.

이동훈 금융전문기자 dhlee@kmib.co.kr